« On est tous les cheminots de quelqu’un à ce jeu là… »

Entre langues de bois et outrances diverses, le discours politique offre parfois des voix rafraîchissantes qui savent nous interpeller avec justesse et talent, trop rares pour les laisser disparaître dans le tourbillon de l’information. Le coup de gueule d’Olivier Besancenot le 3 mars dernier, sur le plateau de l’émission « On n’est pas couché » sur France 2, a suscité sur les réseaux sociaux une vague de sympathie quasi unanime. Je le précise d’emblée, je ne suis pas du tout sur sa ligne politique mais bon… Je dois bien l’avouer, ce gars-là force le respect et il l’aura une nouvelle fois confirmé ce soir là.

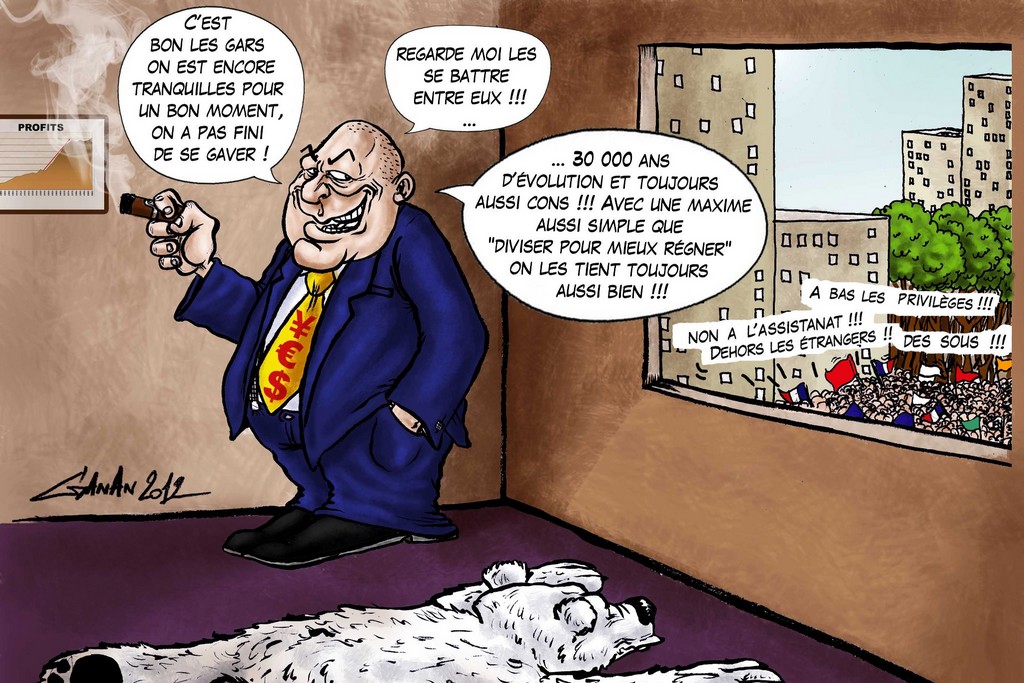

Commençons par ce petit rappel, juste pour le plaisir : « …Si en tant que travailleur, salarié, chômeur ou retraité, tu commences à penser qu’un autre travailleur, simplement parce qu’il a un acquis social que tu n’as pas, tu penses que c’est un privilégié, alors n’oublie jamais qu’en retour, tu vas avoir le même discours qui va te concerner dans pas longtemps (…) On peut se dire ça : « Moi je vais pas bouger un petit doigt pour les cheminots parce que je n’ai rien à voir avec leur statut. Je vais pas bouger pour les enseignants parce qu’ils ont trop de vacances. Je vais pas bouger pour les chômeurs parce qu’il y a des abus. Les étudiants, ils pourraient faire un petit effort avec les 5 euros d’APL ». Le jour où vous allez être attaqué par une mesure, venez pas pleurer si vous êtes tout seul. Et le comble du comble, c’est qu’on vit dans un monde où ceux qui gagnent 150000€ par mois en exploitant les autres, arrivent peut-être à convaincre ceux qui vivent avec 1500 que la cause de leurs problèmes sont ceux qui vivent avec 2000 ou avec 500, en oubliant de s’en prendre à ceux qui sont vraiment responsables de la situation. Et on est en train de se jalouser entre nous des miettes, et je pense qu’en haut, ils doivent être hilares quand ils nous regardent… »

Pendant ce temps, en bas, beaucoup ont du applaudir en le regardant lui. Sans doute plus que ceux qui déposèrent un jour dans l’urne un bulletin de vote à son nom. Pourquoi ? Si les commentaires des internautes étaient largement approbateurs, on pouvait lire ici et là quelques bémols qui apportent peut-être un premier élément de réponse, comme ce tweet : « Il dénonce devant des chroniqueurs complaisants tous les maux de notre société mais zéro solution. Sans doute parce qu’elles ne pourraient être que totalitaires. La France serait ruinée et nous perdrions nos libertés ». Passant rapidement sur l’attaque gratuite très à la mode envers les « chroniqueurs complaisants », on retrouve l’éternel talon d’Achille de la gauche radicale : l’absence de « solution », ou du moins d’autre réponse que la « lutte », autrement dit l’absence d’un débouché politique suffisamment cohérent et construit pour ouvrir une perspective sociétale vraiment alternative. Le commentaire révèle cependant aussi ce détail pas si anodin : il ne conteste nullement le caractère de « maux de société » à la situation décrite par Olivier Besancenot mais se contente de soulever l’absence (hypothétique) de solution. Autrement dit, ces maux seraient une fatalité face à laquelle nous serions réduit à faire contre mauvaise fortune bon cœur, afin d’éviter un destin autrement plus funeste qui serait « sans doute » totalitaire et en nous ruinant au passage. Cette lubie récurrente conduit plus d’un à ressasser cette vieille impasse libérale qu’illustre à merveille ce postulat d’Einstein : « on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré ». Quand la règle du jeu est faussée, on ne gagne pas en changeant de jeu mais en changeant la règle. Or, le principal problème de l’option « lutte » est justement d’opérer dans les règles établies : le concept de lutte des classes implique la validation préalable de celui d’une stratification de la société en classes nécessairement antagonistes, une vision très loin de recueillir l’assentiment des foules. C’est bien sur ce terrain qu’à enchaîné la chroniqueuse Christine Angot qu’elle a demandé à l’invité comment il (ou ils) s’étai(en)t planté(s). Et il faut reconnaître qu’il ne s’est pas défaussé. Après avoir rapidement évacué l’ambiguïté de la question qui s’adressait bien au mouvement qu’il incarnait et non à sa seule personne, le militant anticapitaliste a commencé par revendiquer le droit de douter. Cette rare honnêteté intellectuelle vaut à elle seule l’effort de tenter un point de vue contradictoire au regard de sa propre lucidité : « à un moment donné, il faut postuler au changement, ici et maintenant ». Quand la chroniqueuse lui demande « alors qu’est-ce que vous auriez fait comme proposition de changement plutôt que de contestation », sa réponse porte essentiellement sur le rapport au pouvoir : « concrètement, on est entouré de personnes qui disent : comment on fait pour que ce pouvoir tombe et qu’est-ce qu’on peut mettre à la place ?… »

Premier détail à me faire tiquer : le sempiternel « concret » des attentes. Je ne compte plus les fois où, à l’écoute de cette question récurrente en distribuant mes tracts, « C’est bien joli, mais concrètement, qu’allez-vous faire pour moi ? », je me suis surpris à songer cette réponse : « et bien, « concrètement », on va faire comme tous les autres, on va dire ce que vous voulez entendre pour avoir votre voix et après, on fera ce qu’on a à faire ! ». OK, j’exagère peut-être un peu. Mais bon, combien de fois aussi me suis-je entendu renvoyer dans les cordes avec mes pensées abstraites « trop compliquées » ou « trop éloignées des préoccupations des gens » ? Sans doute assez pour m’autoriser cette impertinence ! En même temps, comment « concrètement » faire comprendre à un public peu enclin à l’épistémologie qu’aucune préoccupation « concrète » ne saurait voir émerger de réponse pratique sans avoir préalablement pu isoler la réalité abstraite de la perception vécue ? Et qui peut sérieusement attendre autre chose que des déceptions de simple engagements verbaux, que l’électeur s’obstine à réclamer sans pour autant leur concéder le moindre crédit, et surtout sans se doter lui-même des outils de la réflexion ? Alors je gardais mon sarcasme pour moi et, l’économie d’effort appelant l’économie d’effort, je servais comme tout le monde le langage préfabriqué. Bref, je poursuis mon écoute…

« …Et quand je dis ce pouvoir, c’est pas simplement les équipes gouvernementales, parce que là il y a un peu un numéro de passe-passe, habile d’ailleurs, c’est-à-dire que les têtes ont changé, mais en réalité, il n’y a rien qui a changé. », et d’enchaîner (à la question de savoir s’il revendique le pouvoir pour lui-même) : « non justement, pas le pouvoir pour soi-même, c’est-à-dire que moi, c’est une marque de fabrique que je continue à revendiquer ; je continue à penser comme l’anarchiste Louise Michel que le pouvoir donne beaucoup de vertiges, et quand vous regardez la classe politique, elle donne du vertige à beaucoup de monde, énormément de monde, trop de vertige ; donc quand on pense ça, il faut trouver des règles collectives, c’est-à-dire soit on pense en effet que le problème, c’est simplement le personnel politique, je fais vite, on avait des mauvais, il faut mettre des bons à la place, ça, ça ne marchera pas. C’est les règles du jeu qu’il faut changer, soit on essaie d’aller un peu plus profond… »

Jusque là, je suis en phase. Il est évident que remplacer les « mauvais » par les « bons » ne donne rien, d’autant moins que les guillemets relativisent singulièrement l’évaluation. Il est évident qu’il faut aller plus profond pour changer les règles du jeu. D’ailleurs, voici de la bonne vieille réalité abstraite ou je ne m’y connais pas, de celle qui permet de comprendre les choses et d’avancer. À la bonne heure ! Bien sûr que le pouvoir donne le vertige ! Cela a toujours fait partie, et fera peut-être toujours partie de la condition humaine que nous partageons tous. Il faut l’avoir l’humilité de l’accepter, comme d’accepter que les « bons » ont toutes les chances de devenir « mauvais » à leur tour au contact du pouvoir, et que l’éternelle attente d’un Robin des Bois ne sera jamais rien d’autre un leurre. C’est une évidence et oui, bien sûr, « il faut trouver des règles collectives ». Malheureusement, c’est à partir de là que le fossé qui nous sépare passe soudain de l‘épaisseur d’une feuille de papier à la largeur du Grand Canyon.

« …et les règles du jeu, ça veut dire : comment on fait pour dé-professionnaliser la politique, je pense qu’on crève de ça, de gens qui vivent de la politique, qui sont enkystés dans la politique, qui font en fonction de ce qu’ils gagnent, et à partir de là, vous pouvez être de gauche, de droite, d’extrême-gauche, tout est bloqué, parce que de toutes façons vous agissez en fonction de vos plans de carrière. Si on ne veut plus de carriéristes en politique, il faut éviter la professionnalisation de la politique, ça veut dire concrètement, installer la révocabilité des élus, ça veut dire instituer, non seulement le non-cumul des mandats mais organiser la révocation des mandats… »

Je laisse aux amateurs de sodomie entomologique le soin de trancher la question de savoir si une telle perspective est irréalisable et de toutes façons pernicieuse, ou pernicieuse et de toutes façons irréalisable. Retenons ici qu’il n’y a pas la moindre chance que ça fonctionne ! Avec des robots peut-être, mais pas avec des êtres humains. Passons aussi sur la perspective des « deux mandats au cours de sa vie, et puis ensuite, on retourne au boulot ». En matière d’écrémage électoral, nous subissons déjà la contrainte d’une position sociale suffisante pour assurer le financement d’une campagne, l’entretien d’un réseau personnel, sans parler du temps disponible à consacrer aux culs des vaches et aux promesses à claironner à tous les vents. Si en plus on ajoute un double talent obligatoire, quand un seul n’est déjà pas si simple à trouver, à savoir celui requis par l’exercice d’un mandat réussi plus celui de pouvoir reprendre une activité professionnelle interrompue le temps de deux mandats, on n’irait pas vraiment vers plus de démocratie. Ceci posé, la principale objection est venue de Yann Moix : « est-ce que le vice de forme de votre utopie n’est pas de défendre systématiquement une dépersonnalisation du pouvoir (…) et, en même temps, comme, pour exercer une certaine pression sur la société pour que les choses changent, il faut bien que quelqu’un incarne ce pouvoir-là (…) est-ce qu’il n’y a pas une contradiction… ? ». Il y a bel et bien là une définitive contradiction, car pour prétendre exercer un quelconque pouvoir, surtout face aux lobbyistes autrement mieux armés pour imposer les intérêts de leurs mandants, encore faut-il en détenir soi-même le tempérament, et cela commence généralement par un minimum d’orgueil ! Imaginons un instant ce candidat à une responsabilité publique postuler à un quelconque autre emploi, à La Poste ou ailleurs : « Attention, tu devras faire tout ce qu’on te dira sans en dévier, mais tu seras quand même comptable devant nous de tes résultats face aux pires requins de la planète. Ensuite évidemment, une fois le boulot fini, tu devras quoi qu’il arrive t’en aller pour laisser la place à d’autres, et bien sûr, tu te démerderas pour retrouver ta place dans ton ancien boulot. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma réponse à une telle offre serait déjà prête : « on se rappelle ». Si on a la prétention d’envoyer au feu des gens capables de changer les choses, encore faut-il se donner les moyens d’avoir les meilleurs, et je n’en connais pas beaucoup qui accepteraient un tel traitement. On le reconnaît pourtant volontiers pour n’importe quel autre boulot : chaque postulant est guidé par son intérêt propre et tout le monde trouve ça normal, à juste titre. Chacun conçoit que c’est à l’employeur de veiller à la convergence des intérêts pour en obtenir le meilleur. Et cela vaut pour tous les jobs, y compris la représentation publique quelle qu’en soit la durée, et tous les employeurs, y compris le Peuple, tout souverain qu’il est !

Faut-il y voir une relation de cause à effet, Olivier Besancenot lui-même est loin d’être transporté par une telle perspective, tant il a répété la distance qu’il mettait entre lui et le pouvoir personnel. À Yann Moix qui insiste : « …Est-ce que vous n’annoncez pas que vous êtes une fusée mais dont le dernier étage se dégoupillera au dernier moment et qui ne pourra jamais alunir… », il répond sans ambages « …je ne suis pas une fusée, je ne veux pas l’être, je ne décollerai même pas (…) je pense que c’est une course de fond, c’est pas un sprint (…) je pense qu’il nous faudra du temps parce que la situation est tellement grave, tellement profonde qu’il faut tout réinventer… ». Voilà pour le moins une contradiction flagrante avec ce qu’il disait à peine quatre minutes plus tôt : « l’urgence politique, elle est devant nous, elle n’est pas derrière ». Par définition, l’urgence ne s’accommode guère de la course de fond.

Ceci posé, heureusement que tout le monde ne revendique pas le statut de « fusée ». Voilà qui, humainement, est même tout-à-fait estimable, mais de là à théoriser des lubies comme la démocratie participative (au sens commun de l’expression, sinon c’est une tautologie), le mandat impératif ou que je ne sais quel équivalent, il y a une marge beaucoup trop vite franchie. Tout simplement parce que, dans la vraie vie, l’appétence naturelle des êtres humains ne les porte guère vers l’exercice de la pratique politicienne. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de « animal politique ». Aristote signifiait par là que l’homme (et la femme, préciserait-on aujourd’hui), se distingue des autres espèces en vivant mieux dans une « polis », c’est-à-dire une société régie par des lois dans un contexte social, autrement dit parmi les autres, ses congénères. Entre « parmi les autres » et « dirigeant les autres », il y a un gouffre. L’appétence pour le pouvoir, ou plus généralement l’engagement de responsabilité, voilà justement ce qui distingue les carriéristes du commun des mortels. Voilà pourquoi on ne contrôle pas les ambitieux, du moins ceux qui auraient justement le profil du job et la capacité de porter nos vues. « …c’est pas au niveau personnel, c’est au niveau des espaces politiques, et les espaces politiques ont des réalités dans ce pays… ». Justement, la réalité d‘aujourd’hui place les espaces politiques au niveau personnel et nulle part ailleurs. Un jour, peut-être, les choses seront différentes, mais aujourd’hui elles sont ainsi. Tout au long de ces dernières années, je me suis efforcé avec plus ou moins de bonheur de prémunir mes camarades militants de cette tentation de projeter sur le public leur goût personnel de la politique qu’ils rêvent universel. Le phénomène dit de « l’entre-soi », aujourd’hui honni par tous, n’est pas réservé aux couches supérieures de la société. Il pollue aussi les bases militantes de tous les partis et n’a pas d’autre source que cette erreur fondamentale : ne pas être conscient que le commun des mortels se s’intéressent pas aux subtilités de la pratique politique, mais simplement à ce que leurs élus fassent leur job comme eux-mêmes font le leur et se contentent de leur fournir une information simple et concise.

« …en politique, la fortune est capricieuse, donc je le dis tout clair, à cette opposition politique à gauche qui manque au gouvernement actuel, personne pourra jouer solo, personne ; celui qui pense qu’à lui seul, il peut représenter l’entièreté de l’opposition à Macron, il va se planter, et j’espère que tout le monde l’a bien entendu ; donc, on aura besoin d’unité de ce point de vue-là, du point de vue des espaces politiques… ». Le constat est lucide, le développement beaucoup moins. Bien sûr que personne ne pourra jouer solo, du moins au sens classique du « sauveur », car aucune personne ne portera seule une alternative sociétale. Mais pour autant, tout vainqueur des urnes sera seul aux commandes dans une perspective politique – et historique si tout va bien – portée par un espace politique, et un seul : celui d’une gauche de gouvernement réservant aux débats internes ses éventuels courants, et non « des » espaces politiques jaloux de leur « spécificité » comme si elles avaient plus d’importance que l’intérêt public. Et cet élu sera la fusée lancée par cet espace et non un simple mandataire démuni de personnalité propre. C’est cette perspective que la gauche doit porter, non pas dans une velléité illusoire de jouer les marionnettistes, mais bien dans celle de développer une culture politique permettant à ses militants de saisir et de s’approprier les contours d’un cap sociétal alternatif et structurant : un cap réaliste de dépassement du capitalisme, d’union politique européenne en prélude aux unions plus larges dans l’avenir quand les conditions le permettront, ou encore de rationalisation de l’économie vers moins de consommation et plus de citoyenneté. Quand les contours de cette perspective alternative seront nets dans l’esprit de chacun, éclairés en cela par tout ce que le gauche compte d’intelligence, alors nous disposerons des clés du changement : un marché politique ! Un marché que les ambitieux s’empresseront de se disputer et qui permettra de choisir les plus efficaces à placer sur la rampe de lancement, et surtout d’en contrôler, non pas les actes, mais les résultats à l’aune du cap structurant ! C’est bien la question qui préoccupait l’invité : « Mais moi, ce qui m’intéresse, c’est comment on fait pour contrôler, comment la base peut contrôler un maximum ceux et celles qu’elle envoie du bas vers le haut… ». Et bien comme ça ! Il suffit que chacun ait une vue assez claire de la perspective à venir pour pouvoir évaluer les progrès en ce sens. « …comment imaginer une démocratie authentique qui fonctionne du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas… ». La citoyenneté authentique, autrement dit éclairée, définit et non « imagine » bien plus sûrement cette « démocratie authentique » que cette verticale du pouvoir à l’envers, sauf à vouloir établir une dictature militante, et seulement militante, autrement dit d’une minorité car, encore une fois, la majorité des gens « en bas » ne demandent aucunement à contrôler leurs dirigeants. Ils attendent juste d’eux qu’ils leur foutent la paix.

Voilà ce qui explique sans difficulté ce « grand paradoxe des temps modernes » soulevé par Laurent Ruquier en citant son livre (« Que faire de 1917 ? » Une contre-histoire de la révolution russe, éditions Autrement) : « le prolétariat du XXIe siècle avance comme un bateau à la dérive, le paradoxe est que sa force numérique est objectivement bien plus conséquente qu’à l’époque (…) Le prolétariat aujourd’hui , bien qu’il ne se définisse plus ainsi lui-même, représente une puissance sociale numériquement inégalée dans l’histoire du capitalisme, une majorité sociale qui ignore sa puissance mondiale… ». Il n’en ignore sans doute pas la réalité mais peut-être le moyen de la mettre en œuvre, et le « poison de la division » n’explique pas tout. Une partie de la réponse se trouve aussi dans les « nouvelles questions politiques » posées notamment par l’anecdote « lâche moi les côtelettes » (l’employé de la Poste qui refuse la requalification de son contrat en CDI). Si de nouveaux rapports au travail laissent apparaître une distanciation par rapport à l’entreprise, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle dans la perspective du dépassement du capitalisme, sans doute moins dans celle d’une conception de la gauche basée sur les seules luttes sociales et les rapports de classe, justement celle démentie par ce « grand paradoxe ». Il faut dire que la solidarité de classe n’a pas grand-chose de structurant : qui peut avoir envie de se définir socialement par l’appartenance à une classe réputée « inférieure » (même à tort) ? Le sentiment d’appartenance questionne plutôt l’universel, pour certains une « citoyenneté du monde », pour d’autres, peut-être le plus grand nombre, la revendication d’un héritage culturel commun solidement enraciné, ce qu’il est convenu d’appeler une nation. Pas l’État-nation, l’État ne fixant qu’un cadre normatif (enfin, en principe, pas comme en Europe actuellement), mais la nation fédérant un peuple. On n’a voulu voir dans la nation que ce qui désolidarisait les prolétaires de différents pays, mais pas ce qui, d’un autre côté, les solidarisait potentiellement des autres classes sociales de leur propre pays, les associant ainsi à une revendication autrement plus gratifiante qu’une condition sociale, pour peu évidemment que ladite condition ne s’y oppose pas en les privant de dignité.

Voilà ce qui explique sans difficulté ce « grand paradoxe des temps modernes » soulevé par Laurent Ruquier en citant son livre (« Que faire de 1917 ? » Une contre-histoire de la révolution russe, éditions Autrement) : « le prolétariat du XXIe siècle avance comme un bateau à la dérive, le paradoxe est que sa force numérique est objectivement bien plus conséquente qu’à l’époque (…) Le prolétariat aujourd’hui , bien qu’il ne se définisse plus ainsi lui-même, représente une puissance sociale numériquement inégalée dans l’histoire du capitalisme, une majorité sociale qui ignore sa puissance mondiale… ». Il n’en ignore sans doute pas la réalité mais peut-être le moyen de la mettre en œuvre, et le « poison de la division » n’explique pas tout. Une partie de la réponse se trouve aussi dans les « nouvelles questions politiques » posées notamment par l’anecdote « lâche moi les côtelettes » (l’employé de la Poste qui refuse la requalification de son contrat en CDI). Si de nouveaux rapports au travail laissent apparaître une distanciation par rapport à l’entreprise, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle dans la perspective du dépassement du capitalisme, sans doute moins dans celle d’une conception de la gauche basée sur les seules luttes sociales et les rapports de classe, justement celle démentie par ce « grand paradoxe ». Il faut dire que la solidarité de classe n’a pas grand-chose de structurant : qui peut avoir envie de se définir socialement par l’appartenance à une classe réputée « inférieure » (même à tort) ? Le sentiment d’appartenance questionne plutôt l’universel, pour certains une « citoyenneté du monde », pour d’autres, peut-être le plus grand nombre, la revendication d’un héritage culturel commun solidement enraciné, ce qu’il est convenu d’appeler une nation. Pas l’État-nation, l’État ne fixant qu’un cadre normatif (enfin, en principe, pas comme en Europe actuellement), mais la nation fédérant un peuple. On n’a voulu voir dans la nation que ce qui désolidarisait les prolétaires de différents pays, mais pas ce qui, d’un autre côté, les solidarisait potentiellement des autres classes sociales de leur propre pays, les associant ainsi à une revendication autrement plus gratifiante qu’une condition sociale, pour peu évidemment que ladite condition ne s’y oppose pas en les privant de dignité.

Le rapport à plus d’universel, voilà précisément ce qui semble émerger des propos « d’intermittents et de précaires » rapportés par Olivier Besancenot : « …des gens qui disent ‘ben écoutez, le travail, c’est pas un horizon en soi, c’est pas une fin en soi’, et d’ailleurs, c’est vrai ! (…) on n’a pas tous envie de perdre notre vie à chercher à la gagner… ». Bien sûr que non, et ce début de sagesse ouvre de bien belles perspectives. Car, en admettant que l’exercice de la politique, pas plus que le travail, ne soit une fin en soi pour le plus grand nombre, mais qu’en revanche la sagesse populaire admette parfaitement la nécessité d’un investissement des citoyens pour se garder des menaces sur leurs conditions de vie, alors l’offre politique de gauche cessera peut-être de chercher vainement à les prendre à témoin de considérations qui ne les touchent que de très loin, pour se mettre enfin en devoir de dessiner les contours d’un cap structurant auquel ils pourront adhérer et qui les convaincrait de suivre leurs élus sans faillir, dès lors évidemment que ces derniers n’en dévient pas, ce qu’ils pourront parfaitement évaluer à tout instant. Et ce cap, ça ne peut être qu’une Europe politique, unie à gauche, qui sera alors en capacité d’opposer aux puissances économiques mondiales, et leur modèle oppressif, la volonté d’un Peuple souverain acquis à la vison claire d’une société alternative.

La citation de l’émission :

« C’est Kant qui dit qu’on mesure l’intelligence humaine à la quantité d’incertitude que les gens peuvent supporter. C’est une définition qui me plaît bien, parce que je me dis qu’avec la quantité d’incertitude que j’ai aujourd’hui, je ne dois pas être complètement con. » Olivier Besancenot, 3 mars 2018.