Cette période pré-électorale inédite ou le débat public est largement phagocyté par le bruit des casseroles n’offre guère qu’une proposition pour relever la pensée politique sur laquelle nous devrons nous prononcer : celle du revenu universel défendue par Benoît Hamon. Pourtant, les débats enflammés sur les réseaux sociaux comme sur la place publique se focalisent sur son écume. Que le « rétropédalage » vers ce qu’il conviendrait désormais d’appeler plutôt « filet de sécurité universel » se rapproche ou non du « revenu décent » prôné par une chapelle concurrente ne présente guère d’intérêt. Chacun peut comprendre qu’une mesure révolutionnaire adaptée à un modèle économique alternatif risque dans l’actuel de se heurter à des contraintes qui nécessiteront des compromis. C’est peut-être d’ailleurs le reproche qu’on peut adresser à Benoît Hamon : non pas d’annoncer ces compromis, mais d’avoir trop insisté sur cette mesure au détriment de la prescriptive d’apparition du nouveau modèle dans lequel elle trouverait sa plénitude, par exemple au sein d’une Europe politique plutôt que d’une inutile VIe République. Entre fantasmes et incompréhensions, il est sans doute bon de clarifier ce qu’est le revenu universel.

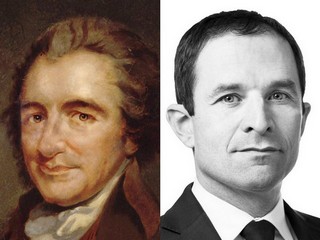

Rappelons d’abord aux distraits que la proposition n’est pas sortie du chapeau de la campagne électorale. Elle est très sérieusement débattue depuis plus de deux siècles par des noms illustres aussi bien de gauche que de droite (pas pour les mêmes raisons), lesquels sont suffisamment cités depuis un mois. Il n’est cependant pas inutile de s’attarder un instant sur le père de l’idée, Thomas Paine, et les circonstances qui l’ont amené à la formuler. Personnage considérable à plus d’un titre, il fut le seul à avoir siégé dans les deux jeunes républiques contemporaines de la Révolution : aux États-Unis ou il figure sur la liste des Pères fondateurs (Founding Fathers), et en France ou il fut député du Pas-de-Calais à la Convention (« anglais de naissance, américain d’adoption, français par décret »). Il fut surtout le seul à s’élever, sans succès, contre le suffrage censitaire adopté pour la constitution de l’An III (1795) qui fonda le Directoire. Pour ses collègues députés, le suffrage censitaire faisait sens (sans jeu de mots) : il s’agissait d’établir une sélection de citoyens réputés responsables afin d’éviter les dérives de la Terreur. Ceux qui réussissaient matériellement (et qui pouvaient dès lors s’acquitter du cens) étaient par là-même supposés témoigner de cette aptitude. C’est contre cette idée reçue que Paine s’est élevé. Dans son pamphlet « Justice agraire », rédigé pendant les débats constitutionnels, il a défendu l’idée du revenu de base comme un droit et non une charité. Dès l’origine, cette notion de « droit » l’a donc disputé à l’idée concurrente d’un paiement sans contrepartie ou « allocation ». Bien sûr, son propos était de s’élever contre la pauvreté (et non les inégalités) mais son argumentation était avant tout philosophique : analysant les origines du droit de propriété (qu’il justifiait par la contrainte sociale ne permettant pas de distinguer la propriété de la terre de celle de ses produits ; rappelons que la société d’alors était essentiellement agraire), il en déduisait que la spoliation par des propriétaires privés du bien terrestre autrefois commun, pour aussi nécessaire qu’elle fût à ses yeux, justifiait un « loyer » versé aux non-propriétaires à hauteur de l’héritage naturel de chacun. Il estimait d’ailleurs cet « héritage naturel » selon un critère objectif bien précis : dans son nouvel ordre social, la situation du plus pauvre ne devait pas être dégradée par rapport à celle qu’il vivrait dans « l’état de nature », le premier état du genre humain avant « l’état social ». Ce dernier était ainsi appelé, pour Paine, à être remplacé à son tour par une troisième phase marquée par le revenu de base et qu’il a appelé « état de civilisation ».

Certes, la société moderne ne peut plus être qualifiée d’agraire (sans pour autant remettre en question l’analyse toujours actuelle sur la propriété du sol). Il ne faut cependant pas un gros effort d’imagination pour appliquer le même raisonnement à la propriété des moyens de production et d’échange que seuls les actionnaires ont pu transmettre par héritage en vertu d’un pacte social arbitraire. La classe ouvrière du XIXe siècle qui les ont réalisés à leur corps défendant (la moyenne d’âge n’excédait pas 28 ans) en ont bel et bien été dépouillés comme Marx a su le démontrer (« la propriété, c’est le vol »), et la notion de dividende sur un héritage équitable de la production nationale garde tout son sens. C’est donc sans surprise qu’on assiste encore aujourd’hui à ce dialogue de sourds entre ceux qui parlent de « payer les gens à ne rien faire » et ceux qui évoquent un droit, autrement dit un dû (ce qui exclut de fait tout paiement « à ne rien faire », puisque dans ce cas, il ne s’agirait pas d’un « paiement » du tout, le revenu étant assimilable à une restitution). A ceci s’ajoute encore une troisième conception d’inspiration religieuse basée sur un esprit de « charité » (« dignité » dans le vocabulaire laïc). Ces différentes approches expliquent sans doute la querelle sémantique à laquelle il nous est donné d’assister, entre « revenu universel », « revenu de base », « revenu inconditionnel », « revenu d’existence ou de vie », « revenu social », « allocation universelle », « revenu de citoyenneté », « dotation inconditionnelle d’autonomie », « dividende universel », « revenu universel d’existence » (revendiqué pour son acronyme RUE). Il suffit de parcourir ces suggestions pour se rendre compte qu’elles cachent de réelles différences d’approche. Ainsi les mots « allocation » ou « dotation » évoquent le principe du don, assimilable à la générosité chrétienne ou à la justice/équité laïque. Dans tous les cas, il s’agirait d’un geste consenti au nom de valeurs morales réputées supérieures (l’idée de « largesse » s’entend bien dans « allocation »). Le geste s’oppose par principe au droit qui, étant dû, ne saurait faire l’objet d’un consentement préalable (la notion de droit est à l’inverse présente dans « revenu », ce qui revient de droit). L’allocation, en tant que valeur morale, implique l’universalité et l’inconditionnalité (valeur par ailleurs appuyée dans les emphases « existence » ou « vie »). Au rebours, le droit peut être subordonné à un devoir et, de fait, perd son universalité au profit d’au moins une condition caractérisée par une exigence de citoyenneté. L’appellation adéquate dépend donc avant tout de trancher entre les principes concurrents de dividende monétaire en vertu d’une propriété commune de la société, ou d’une dignité consentie au nom de valeurs en vertu de la justice sociale laïque ou de la charité chrétienne.

Avant de trancher cette question, il s’agit aussi de ne pas confondre cette proposition avec d’autres concurrentes comme l’impôt négatif lié aux revenus, la salaire à vie lié à un statut professionnel, ou encore le salaire minimum qui n’est qu’une disposition légale. Le salaire à vie en particulier, est défendu aussi bien par l’extrême gauche au nom d’un statut social que par certains libéraux qui réfutent l’idée même de raréfaction du travail. Ces derniers invoquent la fameuse destruction créatrice de Schumpeter supposée faire émerger de nouvelles activités et de nouvelles offres de travail compatible avec le progrès technique. Sauf que ce raisonnement ne tient plus. D’abord, cette mécanique a pu autrefois générer plus d’activités : nouveaux produits, nouveaux services… Aujourd’hui, on serait plutôt dans le moins : rationalisations (ordinateurs remplaçant des services extérieurs, dématérialisation, etc.) intégration d’équipements (disques durs remplaçant des armoires de cassettes vidéo, téléphones qui deviennent des appareils photos sans développement, etc.) Et puis l’argument ignore superbement l’empreinte écologique de la Terre qui oppose une définitive fin de non-recevoir à une croissance exponentielle infinie (la limite indépassable du capitalisme). Comme l’a justement écrit l’économiste Kenneth Boulding : « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Quant à l’argument de vanter de nouvelles formes de travail supposées « émancipées du carcan salarial », n’importe quel autoentrepreneur confirmera qu’il est surtout question de s’émanciper du droit du travail.

Revenons donc à notre dilemme : dividende ou dignité ? Commençons par la dignité dont les défenseurs se font entendre plus fort. Nous avons vu que celle-ci est indissociable de l’universalité. Voilà dons un bon point de départ pour analyser cette piste : si l’allocation est due en vertu d’une valeur morale d’essence supérieure et universelle, alors elle ne peut être elle-même qu’universellement admise. Or, c’est là que le bât blesse. Certes, les objections comme celles évoquées ci-dessus sont facilement réfutables. D’autres le sont tout autant, comme celle qui n’admet pas le versement aux riches au nom de l’universalité : ces personnes-là rembourseraient l’allocation, et plus, par le biais fiscal, la généralisation du versement en amont permettant de s’affranchir de la contrainte onéreuse des contrôles. Trois autres objections méritent cependant considération. D’abord, la difficile justification pour un certain nombre de personnes de payer des gens à ne rien faire. Certes, le premier argument à objecter est qu’il ne sera pas suffisant pour vivre et qu’il amènerait au contraire à exercer en complément un emploi que le trop faible salaire dicté par le marché ne permettait pas auparavant d’accepter. Il reste que quelqu’un pourrait objectivement faire le choix de ne pas participer aux efforts de la collectivité, ce qui est plus difficilement justifiable dans le cas d’une allocation que dans le cas d’un droit. Ensuite, un revenu réellement universel et inconditionnel n’empêcherait ni l’exil des talents (sans perte de droit du fait de la nationalité) ni l’afflux de migrants improductifs (du fait de l’universalité). L’exigence d’équilibre comptable imposerait donc un cycle fermé (en termes de nationalité mais aussi de résidence). Enfin, un droit inconditionnel privé de toute exigence d’engagement réciproque aura immanquablement pour effet de dévaloriser l’idée même de citoyenneté. En revanche, la valeur de l’effort consenti par la collectivité prendrait tout son sens en contrepartie d’un effort réciproque, ne serait-ce qu’une obligation morale de participation à la vie citoyenne. Voilà pourquoi je défends pour ma part cette idée depuis de nombreuses années sous le nom de « revenu citoyen ».

Le revenu citoyen envisagé comme un droit, en tant que dividende d’une propriété commune dont le plus grand nombre s’est trouvé exproprié, peut donner corps au devoir citoyen plus sûrement qu’une hypothétique obligation de vote, qui ne serait qu’une vexation de plus ajouté au contrôle social, dont justement la suppression par le revenu réduira autant son coût pour la collectivité qu’il restaurera la dignité des citoyens les plus fragiles. Les autres avantages sur l’emploi ont suffisamment été énumérés : l’amélioration de la flexibilité du marché du travail et la lutte contres les « trappes à inactivité » (dés-incitation à l’emploi en raison de la perte de revenus d’assistance consécutifs à l’obtention d’un emploi), l’incitation à la prise de risque et aux lancements de projets ou encore une libération de temps pour d’autres formes d’activité d’utilité sociale. Il permettrait accessoirement une mise en pratique de la belle intention de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires… ». Last but not least, il permettrait aussi de ré-équilibrer en faveur du salarié son rapport avec le patronat, et qui plus est en faveur de la collectivité par l’instauration de la réciprocité droit-devoir citoyen. C’est dans doute sur cet aspect qu’il faut craindre une résistance du Capital. C’est bien dans l’optique de ce bras de fer prévisible que Benoît Hamon aurait certainement bien plus soulevé l’enthousiasme en défendant le projet d’une Europe unie, capable entre autres d’imposer ce nouveau paradigme au monde de la finance, plutôt que de l’enfermer dans les contours étroits d’une VIe République qui n’introduirait qu’un affaiblissement institutionnel laissant planer le spectre des compromis vidant la mesure de sa substance.