Les électeurs ont rendu leurs verdicts. Celui des présidentielles, d’abord, a décidé la poursuite de la politique mise en œuvre depuis 2017 (voire plus tôt). La France continuera donc de tendre ses voiles au vent néolibéral et à sa logique mortifère purement comptable. Pas de sursis à la destruction méthodique des services publics – et ce alors que les besoins sont plus urgents que jamais – ni au recul de l’État – du moins sur le plan économique et social car, ceci expliquant sans doute cela, sa présence répressive en matière d’ordre public s’en trouve au contraire renforcée.

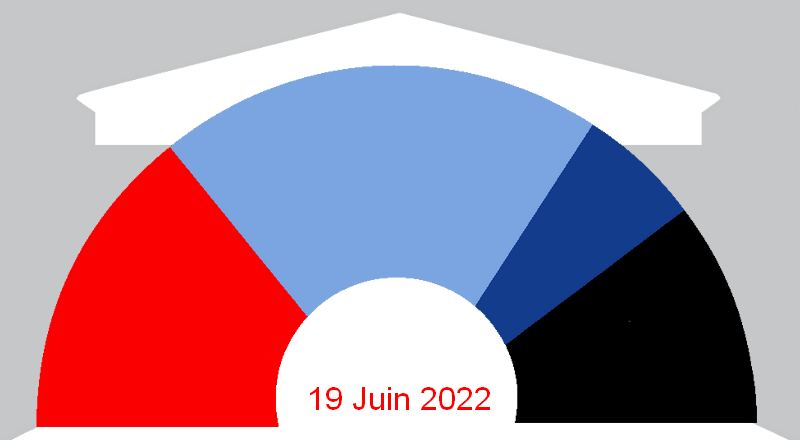

Les législatives ont ensuite dessiné les contours du prochain mandat qui laissent planer nombre d’incertitudes. Comme à chaque coupe du monde qui voit régulièrement surgir sur la place publique 60 millions de sélectionneurs, chacun ira de sa lecture du résultat. On peut y voir une relégation aux extrêmes du vieux clivage gauche-droite, au profit d’un « centre » structuré autour de la REM. Pour ma part, j’y vois tout au contraire un retour en force du clivage entre la gauche, représentée à ce scrutin par la nupes vent debout contre le parti présidentiel, et ce dernier qui serait mieux inspiré d’assumer son positionnement à droite, plutôt que de s’obstiner à chercher l’improbable grand écart, à en juger par le travail de reconquête qui se présente sur sa propre droite.

Quoi qu’il en soit, le président fraîchement reconduit obtient logiquement sa majorité, quoique largement relative ce qui est une première. Le premier succès de la nupes est sans conteste d’avoir ravi la place de première force d’opposition parlementaire à l’extrême droite à qui elle a pu un temps être promise. Chacun, disais-je, aura sa propre lecture. Certaines nourriront peut-être une réflexion féconde sur les circonstances qui nous ont amenés là. Il est cependant à craindre que la plupart se limitent à une autre logique comptable : celle qui se limite à « compter les points » de chaque camp irréductible dans le rapport des forces en présence. Je pourrais ainsi tenter de développer ici un point de vue parmi d’autres, mais s’il ne sert qu’à me positionner dans un « camp » plutôt qu’un autre, cela ne servirait pas à grand chose.

Il peut alors s’avérer utile de tenter une autre approche, en l’occurrence celle des grilles de lecture normatives. En quelque mots, il s’agit de commencer, avant de juger un point de vue contraire, par décrypter quelles sont les normes de pensée qui le sous-tendent, autrement dit quelle vision du monde exerce son emprise sur le point de vue exprimé. Par exemple, un libéral et un partisan de l’intervention étatique n’auront évidemment pas le même point de vue sur le service public, et un échange entre eux sur ce sujet tournera vite au dialogue de sourds. Deux visions du monde résolument contraires doivent en toute logique aboutir à la même contrariété des points de vue qui en découlent, ou alors ce ne peut être qu’un malentendu.

Prenons par exemple une interview donnée le mois dernier à La Dépêche par l’essayiste Caroline Fourest sur les législatives. Si je me contentais de développer ici en quoi je suis en total désaccord avec son point de vue, je pourrais être tenté de vouloir marquer des « points » par de « solides » arguments. Mais, dans la pratique, ceux-ci ne serviraient probablement qu’à alimenter les munitions de mon « camp » contre l’autre sans aucune avancée pour le débat démocratique. Sans intérêt donc. Et si nous comparions plutôt nos grilles de lecture respectives ?

Évidemment, la grille de lecture n’est jamais fournie avec le discours. Il revient à l’auditoire de la décrypter, mais, et c’est là le point essentiel, non pas en fonction de ce qu’on sait ou croit savoir par ailleurs de la personne concernée – Caroline Fourest dans notre exemple – mais uniquement de ce qui ressort des propos tenus. Ainsi, avant son appel d’entre les deux tours au vote barrage contre le RN chaque fois que possible, l’essayiste avait commencé par attaquer fort sur la nupes : « Ce n’est plus un compromis mais une compromission pour sauver quelques places aux législatives ». Ça donne déjà le ton. En cause dans ce verdict sévère : les « clivages de fond » qui sépareraient « de manière trop profonde » les « deux gauches », et qui auraient de ce fait conclu une sorte d’entente contre nature.

Quelles seraient donc les « deux gauches » en question ? L’une est qualifiée de « radicale » et l’autre de « plus responsable » – taxant ainsi à contrario la première d’irresponsable suivant un parti pris assumé d’entrée. La première serait « plutôt identitaire », un qualificatif surprenant à mettre sans doute en balance avec le caractère « universaliste » attribué à « l’autre » gauche. Il faudrait donc entendre ici « non universaliste » – au rebours donc de la revendication de la nupes sur ce point – mais ce dont témoignerait la positon de Jean-Luc Mélenchon, au demeurant contestable il est vrai, sur la guerre en Ukraine et la supposée agression de l’OTAN. Il reste que l’usage d’un terme usuellement attribué à l’extrême droite tendrait à cautionner le mythe des extrêmes qui se rebouclent, quand bien même il serait plutôt question ici des « crispations identitaires » communautaires, très loin donc de l’identité « française » chère à l’autre extrémité de l’hémicycle.

Sur un plan plus fondamental, un tel point de vue peut être qualifié de « substantiel ». C’est-à-dire qu’il évalue en substance la simple observation des faits. Le point de vue concurrent est dit « formel », qui s’appuie pour sa part sur une appréhension par la pensée de la chose observée. La différence entre ces deux approches ne saurait se réduire à une simple nuance, tant elles vont produire des conclusions diamétralement opposées. En l’occurrence, seule l’approche substantielle peut conduire à cet improbable clonage de la gauche en deux entités séparées. De fait (autre façon de dire substantiellement) deux familles politiques se disputent effectivement le positionnement à gauche : l’une qualifiée de « radicale », l’autre, que l’essayiste nomme simplement « plus responsable » sans utiliser le vocable communément admis, est la variante « sociale-démocrate ».

L’approche substantielle donne tout leur sens aux calculs électoraux que soulève Caroline Fourest. Sans présumer de leur validité, il fait toutefois sens de présumer, comme elle le fait dans cette optique, qu’Olivier Faure pourrait avoir fait une « erreur de calcul » en mesurant le poids du PS au score d’Anne Hidalgo, sans tenir compte d’un hypothétique réservoir de votes qui n’attendrait pour sortir du bois qu’une « incarnation claire et charismatique ». Il y a moins de sens, en revanche, à imaginer ce réservoir ouvrir grand des bras bienveillants à cette incarnation, aussi « claire » soit-elle. Car une autre clarté, beaucoup plus observable et moins optimiste celle-là, contrarie à l’évidence ce beau présage, à savoir l’évolution des scores électoraux de la social-démocratie qui rappellerait plutôt depuis quelques décennies la pente d’un stuka en piqué.

Une autre approche est en revanche possible. L’approche formelle va pour sa part chercher à dépasser les premières perceptions et s’intéresser avant tout aux réalités objectives derrière l’apparence, pour aboutir à une conclusion aux antipodes de la précédente. Suivant cette optique, situer adéquatement la gauche dans le paysage politique suppose de commencer par la définir avec précision, au lieu de se limiter à un simple inventaire de l’offre politique qui se présente aux suffrages à l’instant présent. Imperium propose une telle définition de la gauche et de la droite dans sa Déclaration de principes. En attendant qu’elles fassent peut-être un jour consensus, prenons-la ici pour base de réflexion, en posant la gauche comme la sensibilité politique qui privilégie le progrès sur l’ordre (la droite se caractérisant par la priorité inverse).

L’amplitude du « progrès » considéré dépend du contexte. Au minimum syndical, on trouve les politiques redistributives et la promotion de « valeurs républicaines » : c’est le champ d’action de la social-démocratie. Dans une étendue plus large, on se projettera dans une réorientation plus profonde de l’ordre socio-économique. Mais quiconque pense ici, à la suite de Spinoza, qu’il est « impossible de déterminer par la pensée un régime qui puisse réussir en pratique », qualifiera évidemment la première option de « plus responsable ». Là encore, les propos de Caroline Fourest font donc sens et nous livrent sa grille de lecture : cette gauche d’accompagnement de l’ordre existant qui emporte manifestement ses faveurs. Le problème est qu’en matière politique, la raison est moins dictée par les témoins du monde que par l’urgence sociale de ceux qui vivent dedans. Et il arrive des moments dans l’histoire où la déraison se révèle l’option la plus raisonnable.

En premier indicateur, l’état de l’opinion est déjà assez éloquent : la déconfiture électorale de la social-démocratie déjà citée, les mouvements comme ceux des « gilets jaunes », l’érosion régulière du pouvoir d’achat en même temps que celle de la confiance en l’avenir, en fournissent les premiers signes. Ensuite, une simple analyse de la mécanique néolibérale et de son étirement inexorable de l’échelle sociale, comme celle fournie par Imperium, achèvera de disqualifier la gauche molle. Face à des urgences sociales et climatiques toujours plus pressantes, on imagine mal des foules transportées par une ardeur mystique à « porter haut » les valeurs d’émancipation et d’universalité. Réduire en effet la gauche à un simple accompagnement « social » de l’ordre actuel, et de ses dérives, revient implicitement à légitimer cet ordre ce qui, selon la définition proposée plus haut, suffit pour classer la social-démocratie définitivement à droite ! La gauche retrouve ainsi son unité, sous les seules couleurs de la nupes qui offrait donc bel et bien le seul vote à gauche disponible.

Cela revient-il à dire que la nupes porte en elle les germes d’une recomposition de la gauche ? Peut-être. Mais la route apparaît encore longue et semée d’embûches. Pour commencer se pose la question de sa cohésion politique. « Alliance » glorifient les uns, « attelage » raillent les autres. Cela importe finalement peu. Ce qui compte, c’est la ligne politique rassembleuse qu’elle peut raisonnablement espérer voir émerger pour la suite. Jean-Luc Mélenchon a affirmé que le temps manquait pour une « fusion idéologique » est que l’idée était de s’entendre sur l’essentiel dans le délai imparti. Soit. Mais cela n’interdit pas d’examiner le fond.

« L’attelage » d’abord. Les 650 propositions sont le fruit d’un consensus entre quatre coalitions politiques réunissant pas moins de quatorze formations différentes, nées pour la plupart au cours de ce siècle. La plus ancienne, le PCF, est née sous la troisième République comme les radicaux des alliances passées. La tendance apparaît donc à l’inflation de nouvelles formations venant s’ajouter aux anciennes, chacune cultivant ses « spécificités ». Or, ceci entraîne fatalement deux problèmes : d’abord la nécessité de s’accorder sur un socle consensuel minimal entre un nombre croissant de « chapelles », ensuite une tendance centrifuge permanente de ces mêmes chapelles toujours promptes à prendre leur envol au moindre dissensus. Il va de soi que cette fragilité s’en trouverait accrue au sein d’un « parlement de la nupes », si d’aventure il devait être appelé à définir lui-même un cap politique, au lieu de se limiter à un rôle salutaire de contre-pouvoir d’un cap prédéfini. On tomberait alors dans le piège de l’horizontalité sur lequel je me suis déjà assez exprimé.

En second lieu, on l’a assez dit, les propositions nées du consensus coûtent cher : la retraite à 60 ans avec revalorisation des pensions, le Smic à 1 500 euros, l’augmentation du point d’indice, l’allocation d’autonomie, les créations d’emplois, etc. Certes, ces mesures sont justes et, certes, le programme prévoit un financement : par l’ISF, la fin de l’exonération de cotisations pour les revenus concernés, et par un impôt universel sur les entreprises. Nombre de détracteurs soulignent toutefois que ce financement induirait un déficit entièrement structurel laissant craindre un emballement de la dette publique. À cela Jean-Luc Mélenchon oppose que ce sont surtout les « profits » qui seront taxés. Au delà de cette question qui mériterait déjà un débat poussé, cette vieille rengaine de la gauche, « faire payer les riches », méconnaît surtout la subjectivité de la valeur, et donc de l’argent qui en donne la mesure. Du temps de Marx, on imaginait la valeur comme une donnée objective (la « valeur-travail »), et par suite l’argent comme un simple pactole à se partager. Cette idée reçue a encore aujourd’hui la vie dure.

Nous savons cependant aujourd’hui que la valeur est relative à l’utilité, mais aussi à la rareté. Toute croissance de valeur entraîne donc de facto celle de la rareté et incidemment de la pauvreté, dans un cercle vicieux sans fin (voir à ce sujet ma vidéo #3 : le Post-capitalisme). Il est évidemment nécessaire de répondre aux urgences sociales les plus criardes, mais sans perdre de vue que l’action s’exerce dans un système économique conçu pour maintenir, voire étendre toujours plus l’inégalité sociale. C’est ce qui explique, par exemple, que l’inflation annule toujours les augmentations de salaire. Se focaliser sur l’urgence en négligeant le fond revient donc à mobiliser toutes ses ressources pour écoper la barque qui prend l’eau, et aucune pour colmater les fuites ! Le reproche qu’on peut adresser à cette politique est donc de manquer… d’ambition révolutionnaire ! Il s’agit moins de redistribuer la valeur artificiellement créée dans l’ordre économique actuel (en dehors des cas d’urgence évoqués), que d’imaginer un ordre alternatif basé sur d’autres circuits d’échange.

Il reste que, derrière les pistes lunaires comme la VIème République, la concaténation de « valeurs » dans la constitution comme c’était une bible, la « définanciarisation » de l’économie (entre ça et la notion de financement, il faut choisir), le « statut juridique pour la nature », la prétention à « renégocier » l’OMC, le droit de vote à 16 ans, le retrait de l’OTAN (du moins en l’état actuel), le programme de la nupes présente quelques axes intéressants comme la rénovation des infrastructures vers plus de sobriété économique, la relocalisation des productions essentielles, l’intégration des complémentaires santé et la fin de la tarification à l’acte, les parrainages citoyens en alternative aux parrainages d’élus (dans des modalités toutefois ouvertes au débat). Mais l’idée la plus prometteuse est sans conteste celle des coopérations renforcées à l’échelle européenne, suivant l’exemple avancé de coalitions passées ayant déjà travaillé à plusieurs sur des taxes ou des dispositions législatives pour contourner la règle de l’unanimité.

Point de crispation des commentateurs du programme, la politique européenne y subit pourtant les plus grands écarts, entre les « héritiers » du « non » au traité de 2005 et les fédéralistes d’EELV. Point médian entre ces extrémités, c’est le principe du rapport de forces avec Bruxelles, que sous-tend l’idée de ces coopérations, qui ouvre de vraies pistes de progrès, à condition toutefois de prendre garde à deux écueils. Le premier est le retour de manivelle : il ne s’agirait pas non plus de fournir le mauvais exemple à d’autres coopérations plus éloignées de nos principes, en même temps que le prétexte pour s’extraire d’autres règles européennes à l’image de ce qui se passe en Europe de l’est. Le second est évidemment la tentation d’un frexit déguisé qui serait une catastrophe. Mais une union de plusieurs dans le rapport de force irait évidemment dans le bon sens, à condition évidement de s’inscrire dans une union plus profonde et durable que de simples accords de circonstance.

Tout ceci posé, quelles perspectives pourraient fleurir sur le terreau de l’Union populaire ? D’abord, il s’agirait de s’affranchir des contraintes de l’attelage. Seul un Parti uni, dont on peut imaginer l’avènement lors d’un congrès fondateur, pourrait y parvenir. Certaines fontes se révéleront sans doute plus ou moins douloureuses selon la spécificité considérée. Certaines pourront même se revendiquer d’enjeux supérieurs, notamment la cause écologique. Mais ces causes-là dépassent le simple stade de la « spécificité » et sont de nature à constituer publiquement un courant politique. Il suffira donc de prévoir statutairement l’organisation de courants au sein du Parti, contrairement à ce qui se passait au PS par exemple, pour permettre un espace d’expression interne autant que médiatique à ces causes particulières sans porter atteinte à la solidarité de l’ensemble.

Ensuite, quelle forme imaginer pour une solidarité renforcée entre certains États européens en vue du rapport de force avec Bruxelles, sans risquer la rupture ni ouvrir la boîte de Pandore aux régimes autoritaires ? Là encore en allant plus loin dans l’intégration… et un peu moins dans les « valeurs » abstraites, en l’occurrence ici l’universalisme ! Certes, on peut se prendre à rêver que l’idéal de la « patrie universelle des travailleurs libres » chère à Jaurès ne soit un jour le genre humain. Mais rien n’est moins sûr sous les nuages sombres qui s’amoncellent à l’horizon ! Notre modèle démocratique, que nous avons rêvé universel, est attaqué de toutes parts par la concurrence de visions autoritaires toujours plus féroces. Cela signifie que le temps de l’universel est encore loin devant nous, et qu’il nous appartient encore de cultiver le particularisme de notre modèle démocratique, tout simplement pour assurer sa survie. S’il y a bien une leçon à retenir de la déconfiture de la social-démocratie, c’est que la « belle idée » doit parfois s’effacer devant la réalité du monde, laquelle apparaît de plus en plus conflictuelle et menaçante pour notre mode de vie. A vouloir refuser la bataille au nom d’un idéal, on risque tout simplement de la perdre.

Le modèle d’intégration qui convient alors à cette solidarité renforcée apparaît être le modèle national, plus exactement fédéral. L’avènement de l’Europe fédérale n’étant pas encore à notre portée, j’ai eu l’occasion de préconiser une Fédération restreinte, au sein même de l’Union, en prenant pour base les sept pays du groupe Euromed 7 (sous réserve évidemment de leur adhésion), à savoir la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et Malte (avec une interrogation dans ce dernier cas du fait de sa criminalisation de l’avortement). Cette base repose sur la proximité culturelle et la similitudes des modèles sociaux-économiques de ces sept pays, mais il va de soi que toute forme de solidarités peut être prise en compte. La nouvelle nation ainsi créée, la Fédération européenne membre de l’Union, disposerait du poids nécessaire au rapport de force.

Ce rapport de forces pourra évidemment peser sur des dispositions réglementaires et soulager, au moins à court terme, le pouvoir d’achat des plus malmenés par le libéralisme sauvage. Mais son principal atout demeurera sa capacité d’expérimenter de nouveaux modèles économiques (ou des anciens comme les expériences passées d’usage de monnaies fondantes), en vue de soustraire au marché certains secteurs économiques relevant de la satisfaction des besoins de base ou fondamentaux, et pesant sur les charges contraintes. Leur caractéristique devra être la faculté d’utiliser un moyen d’échange dédié qui ne puisse jamais servir de réserve de valeur, pour éviter l’enchérissement mécanique de ces biens essentiels et casser ainsi le cercle vicieux de la création de valeur / pauvreté. Le pari est certes ambitieux, mais c’est le seul qui soit à la hauteur des attentes exprimées dans un système économique structurellement verrouillé pour empêcher tout progrès social et toute réduction de la pauvreté. Si la gauche radicale manque ce rendez-vous avec l’histoire, elle a toutes les chances de rejoindre la gauche molle au cimetière des déceptions.